ЧЕРКЕСЫ

ЧЕРКЕСЫ (самоназвание — адыгэ), народ в Российской Федерации (50,8 тыс. человек), в Карачаево-Черкесии (40,2 тыс. человек). Живут также в Турции, Иордании и др. Язык кабардино-черкесский абхазо-адыгской группы иберийско-кавказских языков. Верующие — мусульмане-сунниты.

История

Этноним

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издававшийся в конце XIX — начале XX веков, писал:

Уже у греческих историков встречается название керкет, которое относят именно к черкесам. Греки их называли также зюхой (у Appianа)

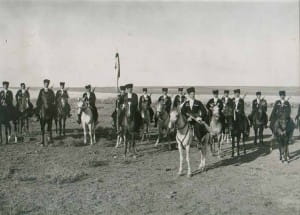

черкесы охраняющие еврейских поломников и переселенцев в Палестину

Черкесы это люди состоит из двух основ «Circ» — круг и «assian/assassin» — воин—профессионал[источник не указан 91 день]. То есть, если рассматривать рисунок поселка XVI века, зарисованный Жан Батистом Тавернье в 1678 году — первое, что бросается в глаза — это внешний вид круглого поселения похожего на укрепление и воинское подразделение охраняющее вход в храм во главе с вооруженным всадником. Подавляющее количество людей, видевших подобные виды и приходило к выводу, что перед ними крайне воинственный народ, ведущий воинский уклад жизни. Отсюда и закрепившееся название «черкес» (Circassian). Круглая форма селений у адыгов (черкесов) сохранялась на протяжении тысячелетий. Недавние исследования экспедиции РАН на Кабардинском хребте показали, что круглая форма поселения существовала ещё в VII веке до н. э.и не была случайной. Первые же раскопки на месте этих поселений показали что круглый поселок имитировал расположенный на земле диск солнца первоначально названный ромашкой, а дома с живущими в таких домах адыгами символизировали его лучи. Важно то, как видят себя адыги (черкесы) сами, находясь в тесном переплетении внутриродовых и внутрикультурных связей. Самоназвание адыгов «адыгэ» — (А-рука или луч, дыгъэ — солнце или луч солнца). Адыги (черкесы) воспринимали лучи солнца за его руки которыми оно гладит природу и она в ответ расцветает. В круглом поселке каждый адыгский (черкесский) дом это луч солнца исходящий из центра поселка, где находился Храм солнца с охраняемым входом.

Черкесы и Кобанская культура

Определенная часть учёных считает, что создатели и носители Кобанской археологической культуры (начало которой датируется 13 век. до н. э.) могли принадлежать к двум разным этнолингвистическим группам, а именно :

- — в ареале Пятигорского «локального варианта» вероятнее всего проживали в основном племена, родственные протоадыгской этнической группе

- — в районе Горного «локального варианта» — протовайнахи

На раннем этапе формирования Кобанской культуры (датируемой 12 век.до н. э.) не могли участвовать скифы, появление которых учёные датирует 8 век. до н. э. , а также не могли участвовать сарматы, появление которых учёные датируют 4 век. до н. э.

Название » черкесы» пошло из Османской империи. Черкесы

Язык

Черкесы говорят на Черкесском языке абхазо-адыгской семьи языков.

В 1920—1925 гг. северокавказская интеллигенция, пользуясь существовавшей в эти годы относительно большей свободой, старалась наверстать упущенное в предшествовавшие годы, но эта возможность продолжалась недолго. В 1922 г., в указанный период относительной свободы, в Кисловодске была созвана «Конференция по просвещению горцев». В результате этой Конференции на Северном Кавказе были открыты школы на родных языках, а к 1925 г. создана письменность на латинской графической основе.

Быт и культура

Формы хозяйства

Основное занятие — отгонное скотоводство (овцы, козы, лошади, крупный рогатый скот; садоводство, виноградарство. Особое место занимало разведение лошадей.

Традиционное ремесло было в основном связано с обработкой скотоводческих продуктов: выделка сукна, изготовление одежды, бурок и т. п. Черкесское сукно особенно высоко ценилось у соседних народов. На юге Черкесии была развита обработка дерева. Широко распространено было кузнечное ремесло, оружейное дело.

Черкесы были объединены в независимые сельские общины «лъэпкъ», имевшие органы самоуправления из выходцев из родовых групп (в основном — из зажиточных общинников). Их члены были связаны круговой порукой, пользовались общими земельными и пастбищными угодьями, правом голоса на народных собраниях. Сохранялись патрилинейные родственные группы (члены которых иногда образовывали особые кварталы в селениях), обычаи кровной мести, гостеприимство, куначество. Большая патриархальная семья, включавшая несколько поколений и насчитывавшая до 100 человек, преобладала до XVIII века. Семейные общины частично начали возрождаться в конце XIX века. Брак был строго экзогамным. Брачные запреты распространялись на всех родственников по обеим линиям, на потомков людей, находившихся в молочном родстве. Бытовали левират и сорорат, аталычество. Браки заключались через уплату калыма.

Возникновение большей части современных аулов Черкесии датируется 2-й половиной XIX века. В XIX — начале XX вв. было основано 12 аулов, в 20-х годах XX века — 5. Усадьба обносилась оградой. Жилые помещения строились обычно фасадом на юг. Жилище имело плетёные стены на столбовом каркасе, обмазанные глиной, двух- или четырёхскатную крышу из плетня, покрытую соломой, глинобитный пол. Состояло из одной или нескольких комнат (по числу в семье супружеских пар), примыкающих в ряд друг к другу, двери каждой комнаты выходили во двор. Кунацкой служила одна из комнат или отдельная постройка. У стены между дверью и окном устраивали открытый очаг с плетёным дымарём, внутри которого устанавливали перекладину для подвешивания котла. Хозяйственные постройки также делались из плетня, часто имели круглую или овальную форму. Современные черкесы возводят квадратные многокомнатные дома.

Одежда

Название » черкесы» пошло из Османской империи. Черкесы

черкесы

Женская одежда была весьма разнообразна и богата украшена. Как и мужская одежда она различалась в сословных вариациях. В костюм женщины входило платье, кафтан, рубаха, штаны, многообразие головных уборов и обуви. Платье — (бостей, бохуцей, зэгъалъэ, сай) длинное, распашное с открытой грудью, рукава узкие или широкие до кисти или короткие до локтя. Праздничные платья шили из дорогих, покупных тканей: шёлк, бархат, тафта… Цветовая гамма женской одежды была также сдержанна, редко использовали синий, зелёный и яркие пёстрые тона, предпочтение было белым, красным, чёрным, коричневым оттенкам. Края платья и швы закрывались и обшивались галуном и тесьмой из золотых и серебряных ниток, края подола, рукава украшали золотым шитьём. Зимой носили бархатные или из плотного шёлка платья, простёганные на вате или шерсти, редко ворот и подол с рукавами такого платья обшивался мехом. К рукавам крепились нарукавные подвески (lэщхьэ бэлагъ) в виде длинных лопастей, которые богато украшались вышивкой золотом. Кафтанчик — (кlэщl, кlэкlы) чуть выше колена в длину, он напоминал по покрою платье, только имел закрытую грудь с плотным рядом серебряных застёжек и со стоячим воротом. Шили кафтанчик из плотных материалов: шёлк, бархат… и также украшался золотым шитьём. Часто кафтанчик носили без платья, в виде верхней одежды. Девушкам в период созревания надевали кожаный корсет (хуэншыбэ, хуэнчыбэ), который стягивал грудь и стан девушки, носила его девушка до замужества, до брачной ночи… Поверх платья или кафтанчика надевали пояс (дыжьын бгырыпх) плотно обтягивающий талию, с массивной серебряной пряжкой, украшенной камнями. Ближе к 19 в. пряжки стали делать более тонкими и изящными, чаще это были работы приезжих мастеров, в начале 20 в. получили распространение новые пояса, полностью сделанные из серебра в виде скрепленных звеньев с фигурными пряжками, бытовали такие пояса вплоть до 30-х годов 20 в. Рубаха — (джанэ) была с узкими рукавами до кисти, длинной до пят, девушки из состоятельных семей шили её из дорогих, однотонных, тонких материалов: красного, белого, жёлтого цветов. Рукава таких рубах шили длинными, закрывающими кисти девушки. Головные уборы женщин были весьма разнообразны: платки, шали, шапочки, подвязки и подвески для волос… Молодые девушки из знатных семей до рождения первого ребёнка носили шапочки (дыщэ пыlэ) на твёрдой, кожаной основе украшенные по околышу галунами или вышивкой с округлой или конусообразной верхушкой, центр которой венчал серебряный шарик, полумесяц или фигура птички. По верх шапочки накидывалась легкая шелковая шаль или накосное украшение (щхьэц пыщэ) которое тонким шнуром крепилось к верхушке шапочки и в виде двух длинных лент спускалось вниз, сзади каждой ленты были шнурки под которые протягивали косы, такие накосники украшали золотым шитьём и басонными изделиями. К шапочке также крепились височные подвески в виде басонных изделий или из серебра весьма крупных размеров, но изящных и легких по форме. Обувь — (вакъэ) как и мужская шилась из кожи или делали из тонкого войлока. Богатые девушки носили красные, сафьяновые чувяки, украшенные вышивкой и тесьмой, на праздничные выходы поверх чувяк надевали высокие деревянные ходули (пхъэ вакъэ) в виде скамеечек, обтянутые бархатом и украшенные серебром. Из украшений девушки носили кольца, серебряные подвески (лъэныкъуэ щlыlу) которые крепились на груди, вдоль выреза платья в виде вытянутых миндалин, цепочки с подвесками, кулонами. Бусы и браслеты были не очень популярны у черкешенок

Обязательным элементом одежды благородных (аристократических) адыгских мужчин было холодное оружие.

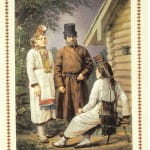

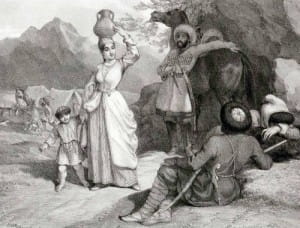

Черкесы, 40-е годы XIX в

Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал и сабля.

Адыги (Черкесы) носили кинжалы типа — Кама (кинжал), либо типа -Бебут, которые ко всему прочему имели функции оберега, использовались для исполнения разных обычаев и ритуалов. Восточный кинжал типа — Джамбия был распространен у убыхов и шапсугов. Изсабель, в зависимости от состоятельности владельца, предпочиталась Сабля мамлюкского типа, либо Килич (турецкая сабля), либо Гаддарэ (иранская сабля).

Элементом одежды всадника считался даже лук (оружие) с колчаном для стрел.

Адыги (Черкесы) всегда при себе имели небольшой нож (жан), который мог использоваться в бытовых целях, но который не был виден и потому не был элементом одежды.